それがSOZY(ソジー)の目指す道です。

SOZYで清掃の仕組みが変わると、環境が変わる。

環境が整えば健康な人が増え、笑顔が増える。

笑顔が増える社会は、人にも地球にもやさしくなり、

人が人を支え合う未来につながります。

― AI時代でも、主役は現場。現場を整えることが、経営を強くする

清掃現場には、まだ活かされていないデータが眠っています。SOZYはそのデータを見える化し、「今日どこに力をかけるべきか」を明確にします。だから、人を増やさなくても現場が回る。品質もコストも同時に整う。

― 建物オーナーにも、清掃会社にも嬉しい、"新しい清掃のあたりまえ"が、SOZY

どんなに頑張っても、「きれいで当たり前」と思われてしまう。

日々の努力や工夫、汗も、何もしていないかのように消えてしまう。

それが、これまでの清掃という仕事でした。

SOZYは、その見えない努力を、成果と価値として記録に残し、見える化します。

「どこに手をかけたのか」「どれだけ改善されたのか」「どんな工夫が効果を生んだのか」がデータで共有できるようになると、

建物オーナーは、「本当に効率よく、きれいにできているか」を確認でき、安心して任せることができます。

清掃会社は、日々の努力や工夫が正しく評価され、実績として次の提案や契約につながります。つまり、がんばりが信頼になり、信頼が価値になる。

SOZYは、建物オーナーにも、清掃会社にも嬉しい、"新しい清掃のあたりまえ"をつくります。

人を増やす前に、SOZYという選択肢。現場の回し方がぐっと楽になり、驚くほど効率が上がる。

― 例えば、スタッフ1名分の予算でSOZYを導入し、現場の頭脳と効率を手に入れる。

―

人が足りない。

だから雇う。

その前に、今いる人で回せる仕組みをつくる方が、実は強い。

なぜなら、

・人が辞めても仕組みは残る

・急な欠勤にも揺れない

・責任者が一人で背負う大きな負担が減る

・採用コストが減る

・圧倒的な効率化で、業務改善が加速

人を増やすのではなく、

現場を強くする。

SOZYは、

「人を増やす」のではなく、

現場の回し方を進化させる選択です。

現場責任者が一人で背負っていたオペレーション業務を、SOZYが圧倒的に効率化

現場責任者を、一人で悩ませない。

現場責任者を、一人で悩ませない。

これまで、

「人が足りない中でどう回すか」

「品質を落とさずに終わらせられるか」

「どのように応援体制が組めるか」――

すべてを現場責任者が背負ってきました。

「人数に頼らず、品質が上がる」「欠勤者が出ても、現場は止まらない」のが、SOZY

SOZYは、その重たい判断をAIで支えます。スマホで汚れの写真を撮り、気になる場所を指でタップするだけ。

AIが5,500億通り以上の現場データを瞬時に分析し、“今日、守るべき場所” を見える化。

その結果を、その日のシフトと指示書にまで自動反映し、現場でそのまま使える形で出力します。

欠勤者が出ても、現場は止まらない。

人数に頼らず、品質は上がる。

優先順位が見えるから、限られた人手でも、重要な場所から確実に守れる。

無理な詰め込みはなくなり、ムダな動線は消え、現場は驚くほどスムーズに回り出します。

建物オーナーと清掃会社がデータでつながることで、人の数や作業回数ではなく、現場の工夫や改善の成果が評価されるようになる。

・効率と品質を両立したシフトをワンクリックで作成

・欠員・欠勤があっても、AIが今日の優先順位を自動表示

・属人化していたシフトづくりを誰でも再現可能に

・現場にいなくても、遠隔地でシフト作成ができ、現場の状況が見える

・人の数に頼らず、必要な場所に人を配置できる

その結果、

・品質が安定し、クレームが減る

・残業・応援要因が不要に

・ムダ工数の圧縮

・仕様の見直し

・再清掃・クレーム対応が減る

・離職が減り、採用コストが下がる

・利用者、建物オーナーの安心と満足が高まる

評価・判断・指示をすべて自動化。それが、SOZYです。

責任者を支え、現場を強くし、品質とコストを同時に整え、利用者の毎日を快適にする。

清掃の未来は、「人ががんばる」から「仕組みで守る」へ。

SOZY(ソジー)が、「本当に必要な人数」を2秒で生成

― 今までの清掃スタッフ数は、本当に標準だったのか・・・

― きれいな所に時間をかけない。汚れた所に清掃力を集中する。

その「適在適掃」を、テクノロジーで実現します。

テクノロジーがなかった時代の清掃は、人海戦術でした。

面積をもとに、毎日同じ作業を繰り返す。

汚れの違いに気づいても、それを全員に伝えて動きを変えるのは簡単ではなく、結局、現場では続きませんでしたが、

テクノロジーが進化した今、

40年の清掃現場の知恵と最新AIを融合させたのがSOZYです。

例えば、これまで10人で回していた現場。

SOZYに「8人で組んで」と入力するだけ。

AIが

・汚れの状態

・作業の優先順位

・欠勤や制約条件

・作業時間の履歴データ

を2秒で分析し、

「どこを減らし、どこを守るか」を判断したうえで、

8人で回せる現実的なシフトと指示書を自動作成します。

もし8人では難しければ、

「7.5人なら可能」「この作業を週何回にすれば可能」など、

無理のないラインまで具体的にシミュレーション。

感覚ではなく、

データに基づいて「本当に必要な人数」を見える化します。

SOZYで、データを重ねるほど、その建物にぴったりの清掃に育っていく。

― SOZYは、建物オーナーからでも、清掃会社からでも導入できますが、誰がデータを持つかで、その建物の清掃の進め方は変わります。

SOZYを導入し、現場データを蓄積した清掃会社は、感覚ではなく事実で語れる提案ができ、データを持たない他社と大きな差別化。

その清掃会社を採用する建物オーナーは、「本当に効率よく、きれいにできているか」をいつでも数字やグラフで確認でき、サービス品質も経営判断も高めることができます。

SOZYの導入パターンはいろいろあります。

・建物オーナーが仕様として採用したSOZYを、清掃会社が活用

・清掃会社が採用したSOZYのデータを建物オーナーと共有

・・・・・

SOZY(ソジー)を使う。

― 「つかってみたい」がいっぱいある。

リリース前から、亀田総合病院・国立/県立病院・大手清掃会からSOZYが選ばれている理由。 それは、スリム化によるコスト削減インパクトの大きさです。

● 現場で気になる汚れを、スマホで撮影するだけで、汚れの原因までグラフ化―

AIが、5,500億通りの情報を瞬時に分析。必要以上の清掃回数・作業を削減。

● AIが「減らす・力を入れる清掃」を瞬時に判断―

汚れ方・原因・作業負担から、

「減らせる清掃」「重点的に守る清掃」をAIが瞬時に判別。「減らしても大丈夫」という根拠が持て、合意形成が早い。

● 欠勤者がいても、ワンクリックで最適シフト―

今いる人員だけで回る、無理のないシフトをワンクリックで作成。

「今日はどう回す?」という悩みがなくなる。応援スタッフ手配や責任者のシフト調整時間=間接コスト軽減。

● 見れば動ける指示書をそのまま出力―

作成されたシフトと作業内容は、

そのまま“清掃指示書”として印刷。

現場は「考えなくても、見ればすぐ動ける」状態に。指示説明にかかる時間やあいまいさを軽減。外国人スタッフにも有効。

● 責任者に集中する負担を減らす―

責任者が一人で抱えてきた判断をAIに任せることで、 現場は少人数でも現場が安定して回るようになる。

● 品質の基準を設定し、AIが自動で評価―

感覚に頼らない、納得の品質管理を実現。同じ失敗・試行錯誤の繰り返しを防止、改善スピード向上によるコスト削減の加速。

● 現場に行かなくても、課題の全体像が一目でわかる―

AIが現場全体を分析し、課題を見える化。本部と現場を遠隔でつなぐ。複数現場をカバー可能。管理・巡回コストの軽減。

● 現場に行かなくても、課題の全体像が一目でわかる―

AIが現場全体を分析し、課題を見える化。本部と現場を遠隔でつなぐ。複数現場をカバー可能。管理・巡回コストの軽減。

● 改善や工夫の履歴をチームで共有―

清掃の質と人の成長がグラフで実感。属人化による損失防止、ベテラン依存による非効率の解消。

● 経営・現場が同じデータでつながる―

感覚のズレがなくなり、同じ目線で話し合える。合意形成が早まり、迅速な改善実行。

● AIが現場の声やスタッフの個性を分析―

「人の力」を最大限に引き出すサポート。離職・採用コストの抑制。無理な配置を減らし、定着率向上。採用・教育にかかるコスト削減。

● SOZYは、自分たちのオリジナルをつくるためのツール―

見える化によって要素を整理し、現場ごとのオリジナルな清掃の形を描ける。現場に合った仕様でコスト最小化。一律運用による非効率解消。

● 適正価格・利益向上・長期契約につながるDX―

オーナーは効果をデータで判断。

清掃会社は努力が評価され、利益と継続契約につながる

● 安心・安全なセキュリティ―

AIが“その都度”データを読み込む方式。

データはクラウドに保存され、ネット上に情報が残らない安全な仕組み

SOZYは、亀田総合病院他の清掃現場で実践してきた知恵をAI化した仕組み

SOZYは、亀田総合病院の環境整備課課長・松本忠男が、病院清掃40年の経験・判断・現場知をAIに組み込み、現場で磨き上げた仕組みです。

品質を落とさずに効率化し、コストと現場の負担を同時に下げる。建物オーナーと清掃会社、双方が納得できる清掃を実現します。

― 現場と経営、両方を知るからこそ生まれたAI

松本は、病院の現場責任者として清掃を統括しながら、

同時に清掃会社の代表として、数多くの建物を支えてきました。

現場の苦労も、人手不足の悩みも、コストに向き合う経営の重さも、すべてが自分ごと。

だからこそ辿り着いた結論があります。

「オーナーと清掃会社が、データを共有し、信頼でつながれば、清掃はもっと良くなる。」

その答えが、亀田総合病院で生まれ、現場で磨かれたSOZYです。

亀田総合病院の病院報「Kameda 2025年7月号」で、8ページの特集!亀田総合病院の清掃をぜひご覧ください。

亀田総合病院は、 Newsweek「良い病院ランキング2025」で 世界58位・日本3位に選ばれた912床の医療施設です。

「入院患者さんを感染症から守るには、

科学的エビデンスに基づいた松本さんの

掃除メソッドが欠かせません」

(出典:松本忠男著「健康になりたければ家の掃除を変えなさい(扶桑社)」)

株式会社プラナ代表取締役社長/亀田総合病院 環境整備課課長/ヘルスケアクリーニング株式会社 代表取締役社長

株式会社プラナ代表取締役社長/亀田総合病院 環境整備課課長/ヘルスケアクリーニング株式会社 代表取締役社長

はじめまして。SOZY開発者の松本忠男です。

私は40年間、病院清掃の現場で、環境を整えることで、いのちと健康を守ってきました。

病室で感染症と闘う患者さん、アレルギーで苦しむ子どもたち。その背景に、目に見えない環境の影響がある場面を何度も見てきました。

目指すのは、環境が原因で広がる感染症やアレルギーをなくし、誰もが安心して暮らせる社会です。

しかし、今、清潔な環境という“いのちのインフラ”は、人手不足と費用負担で揺らいでいます。

目指すのは、環境が原因で広がる感染症やアレルギーをなくし、誰もが安心して暮らせる社会です。

しかし、今、清潔な環境という“いのちのインフラ”は、人手不足と費用負担で揺らいでいます。

病院から社会へ――病院で生まれたSOZYは、「適在適掃」で、清掃をスリム化し、あらゆる場所の清潔と安心を支えるDXプラットフォームです。

環境を整え、いのちと健康を守る ―

フロレンス・ナイチンゲールの『看護覚え書』に共感し、病院の環境衛生に従事。

ダスキンヘルスケア㈱在職時より横浜市立市民病院、亀田総合病院で清掃マネジャーを務め、30年以上前に亀田総合病院の清掃システムを構築。

若い頃は「掃除屋に何ができる」「たかが掃除屋だろ」と散々言われましたが、しっかり受け止め、乗り越えながら、

「清掃をいのちを守る医療の一部」と捉え、現場マネジメントと教育に尽力。

病院清掃を単なる作業ではなく“健康を守る科学的な実践”へと進化させている。

医療環境管理士、整理収納アドバイザー1級

活躍の場は海外の病院清掃へ

松本忠男の活動は日本にとどまらず、中国からも注目を集めています。

日本での実績を知った中国の病院から依頼を受け、まずは 深セン市宝安区婦幼保健院(1,000床)の環境づくりを指導。

現在は 深セン市中西医結合医院(850床) に毎月訪問し、清掃と環境整備の改善を進めています。

|

この病院は国営で新棟を建設中であり、2025年12月の完成後には 1,500床規模となる予定です。

ここを 中国でNo.1の環境水準にすること、さらにそのモデルを全国へ広げ 中国全土のスタンダードを築くことが松本に託された使命です。

すでに「清掃品質の点数評価」の導入も始まり、現場改革が動き出しています。

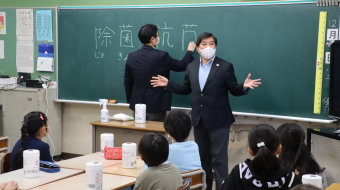

また「掃除は健康を守る教育」という理念のもと、保育園・小学校で 「福(拭く)育」 を展開。

子どものアレルギー予防や健康意識を育む活動を続けており、その取り組みは、

米国 Health Care Business Today、英国 phoenix98fm online など海外メディアでも紹介され、国際的な関心を集めている。

●アメリカ ウェルネス ヘルスケビジネストゥデイ(health care business today)

●イギリス phoenix98fm online (フェニックス98エフエム オンライン)

●小学4年生の総合学習としての福育授業

●福育授業後の子供たちの感想に感動でグッときた。

著書は、ベストセラー『健康になりたければ家の掃除を変えなさい』『清掃はいのちを守る仕事です』『病気にならない掃除術』など17冊。 テレビ出演は「中居正広の金曜日のスマイルたち」「林修の今でしょ講座」「あさイチ」など120回超。 雑誌・メディア取材も多数。Dyson、エリエール、エステーなど清掃・衛生製品の監修・PRも手がけ、 病院から家庭まで“室内環境の健康リスクをなくす専門家”として活動している。

|

株式会社プラナは、1997年11月に設立され、 病院清掃40年の実務知と亀田総合病院での実証を基盤に、環境から広がる感染症や健康リスクゼロを目指す仕組みづくりと実務に取り組む会社です。

― 2026年4月リリース予定。事前のお問い合わせ受付中

- copyright (c) 株式会社プラナ Allrights reserved.